- 耳・鼻・のどの病気

突発性難聴とは?原因・初期症状・治療法を耳鼻科専門医が解説【飯塚市・麻生耳鼻咽喉科クリニック】

「片耳だけが急に聞こえなくなった。」、「耳が詰まった感じがする。」、こんな症状が現れたとき、最も注意すべき疾患の一つが「突発性難聴」です。

この病気は、ある日突然片耳の聴力が低下するもので、発症からの治療開始までの日数が治療の明暗を分ける、極めて重要な期間となります。

本記事では福岡県飯塚市にある麻生耳鼻咽喉科クリニックの耳鼻咽喉科専門医が、突発性難聴の原因、初期症状、診断の流れ、治療法、予後、そして再発予防までを、医学的根拠に基づいてわかりやすく解説します。

ご自身やご家族の「片耳の異変」が起こったら、本記事を参考にし、早めに耳鼻咽喉科への受診を検討してください。

突発性難聴とはどんな病気?

突然耳が聞こえなくなるって本当?

突発性難聴とは、ある日突然、片耳の聴力が急激に低下する疾患です。原因不明で、何の前触れもなく、ある日突然、片方の耳に起こる感音難聴と定義されています。突然発症する難聴でも、原因が明らかなものは突発性難聴とは言いません。

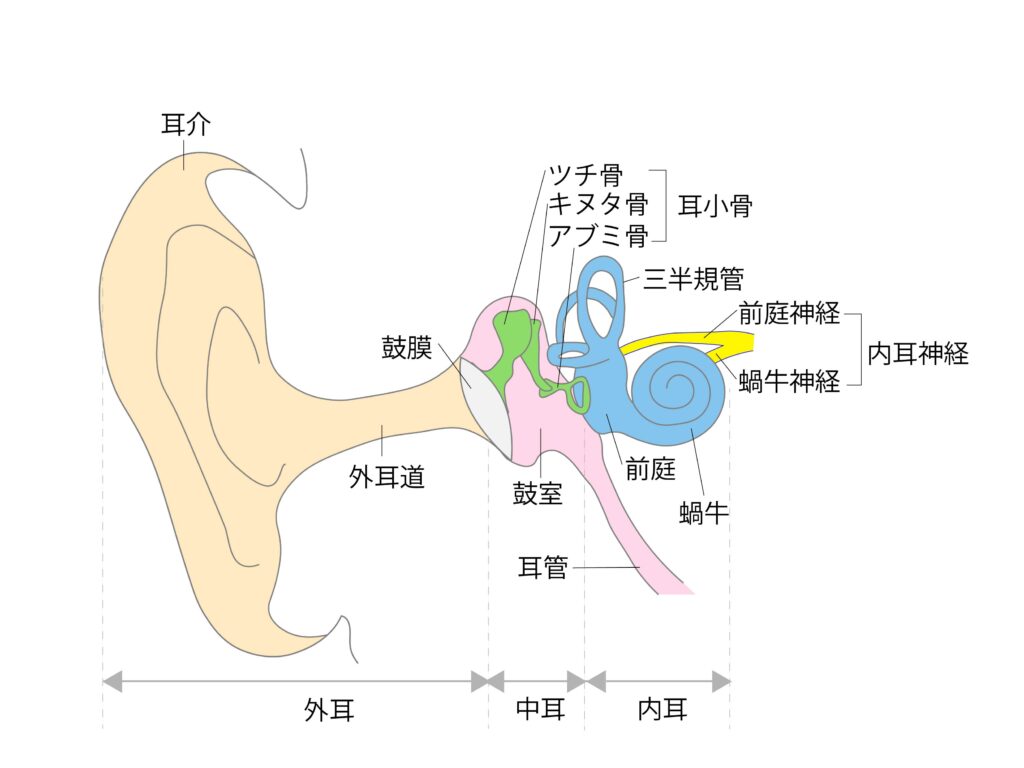

※感音難聴とは

感音性難聴とは、音を感じ取る内耳から脳へ音の信号を送る経路に、なんらかの問題が生じて聞こえが悪くなる状態です。

内耳や聴神経、大脳の異常で起こりやすいといわれています

突発性難聴を発症した場合、「朝起きたら片耳が聞こえない」、「飛行機に乗った時のように、片耳が詰まったままで抜けない」、「電話に出たら何も聞こえなかったため、反対の耳にしたら聞こえた」といったことで来院されます。このように、突発性難聴は左右どちらか一方の耳に起こる場合がほとんどで、両耳同時に発症することは極めてまれです。また、一度発症すると、日によって聞こえの程度がよかったり、わるかったりといった聴力の変動がないことも特徴です。

突発性難聴は、治療開始が遅れてしまうと、聴力が回復しない可能性がある疾患です。早期に適切な治療を開始することで、聴力が回復する可能性が高まるため、症状を感じたら早めに耳鼻咽喉科を受診することが重要です。

どのくらいの人に起こるのか

日本での発症は年間約35000人(1万人に1~3人程度の割合)とされていましたが、ストレスや過労が発症に関係している可能性が示唆されており、近年増加しています。小さなお子さんから高齢者まで、どの年齢でも発症する可能性がありますが、特に働き盛りの40~60歳代の方に多くみられます。

突発性難聴の主な原因とは?

突発性難聴は内耳の異常で起こっていることはわかっていますが、原因や発症のメカニズムははっきりとわかっていません。内耳の蝸牛という器官にある有毛細胞(音を感じ取る細胞)が何らかの原因で障害されることで聴力低下が生じると考えられています。様々な要因が指摘されていますが、主なものは以下の通りです。

内耳の循環障害説

内耳を栄養する血管の血液循環の低下や血栓や塞栓などによる閉塞により、十分な酸素や栄養分が供給されなくなることで有毛細胞や聴神経がダメージを受け、難聴が発症するのではないかとする説です。ストレスや睡眠不足が続いた時に発症しやすい傾向も指摘されており、これらが自律神経や循環系に影響することで、内耳の血流不足を招く可能性があります。

ウイルス感染説

免疫力の低下による外部からウイルスの侵入や体内に潜伏していたウイルスの活性化が原因で、聴神経に炎症を引き起こすと、難聴が発症するのではないかとする説です。特にヘルペスウイルスやムンプスウイルスなどが発症に関連している可能性が指摘されています。

その他(ストレスや生活習慣も影響?)

上記以外にも、体の免疫システムが誤って自分の内耳にダメージを与えてしまうような自己免疫反応、遺伝的要因、ストレスや過労・睡眠不足、糖尿病や高血圧などの生活習慣病との関連も指摘されていますが、いずれも仮説に留まっており、突発性難聴の原因はいまだ明らかになっていません。

初期症状に注意!

見逃さないためのポイント

突発性難聴では、何の前触れもなく、ある日突然、主に片耳に、以下のような症状が出現します。本当に突然起こるため、患者さまの中には発症した日付や時間まで明確に覚えている方もおられます。

片耳の聴力低下

ある日突然、片耳の難聴が起こりますが、軽症例では聞こえにくさというよりも、耳の閉塞感や圧迫感、音が響く、二重に聞こえるといった訴えとなる場合があります。一方で、重症例では片耳だけまったく聞こえない状態となり、症例により程度は様々です。軽症例ではいつか治るだろうと思ってしまい、受診が遅れるケースが目立ちます。

耳鳴り

多くの場合、突然の片耳の聴力低下とともに、同じ耳に耳鳴り(特に「キーン」、「ピー」といった高音)を感じます。難聴よりも耳鳴りが先行し、後から難聴が生じる場合もあります。

めまい

聴力低下や耳鳴りとともに、めまい(主に回転性)が起こる場合があります。この場合、内耳のダメージがより重度である可能性があり、聴力回復の見込みが低くなる可能性があるとされています。

突発性難聴の診断と検査の流れ

突発性難聴を疑う場合に耳鼻咽喉科では以下のような検査を行います。診断において重要なポイントは、他の原因で起こる難聴を除外することです。

問診

まずは問診で発症時期や症状の経過について、くわしくお尋ねます。併せて既往歴(糖尿病・高血圧・自己免疫疾患の有無など)や服薬歴(難聴を起こしうる薬を飲んでいないか)、直前の出来事(頭部外傷や飛行機搭乗、鼻炎症状の有無など)、耳の手術歴、職業なども確認し、原因の明らかな疾患を除外します。

耳内の観察

耳鏡で外耳道や鼓膜の状態を確認します。耳垢のつまりや中耳炎などがあれば、その治療を優先します。ここで外耳・中耳に難聴の原因となるような異常がなければ、突発性難聴を疑うことになります。

聴力検査

純音聴力検査により、聴力の左右差や難聴の程度(軽度~高度)、種類(伝音難聴か感音難聴か)を確認します。滲出性中耳炎や耳管狭窄症の可能性がある場合には、ティンパノメトリーを行います。

平衡機能検査

めまい症状を合併している場合、平衡機能検査や眼振検査を行った上で内耳の状態を評価し、治療方針を決定します。

MRI検査

聴力検査の結果や症状の経過によっては、内耳から脳の状態を調べるためにMRI検査を行う場合があります。これは内耳にある神経に腫瘍ができることで、突発性難聴と似た症状を呈する聴神経腫瘍を除外するためです。

以上のような検査を行い、検査結果を総合的に判断し、「突発性難聴」の診断を行います。診断確定には他の疾患を除外することが重要であり、場合によっては治療と並行して必要な検査を進めることがあります。

突発性難聴の治療

突発性難聴の治療は主に薬物療法を中心に行われます。 発症からの治療開始までの時間経過や難聴の程度、既往歴(特に糖尿病がある方)によっては、通院治療ではなく、入院治療をお勧めすることがあります。飯塚市周辺にお住いの方でも、通院が難しい場合、無理のない治療計画を提案させていただきますので、お気軽にご相談ください。

ステロイド治療が基本!

治療の第一選択は抗炎症作用をもつ副腎皮質ステロイドという薬剤を高用量から開始し、1~2週間かけて徐々に減量していく漸減療法が一般的です。ステロイドには内耳の炎症や浮腫を抑え、血流を改善し、有毛細胞を保護する効果が期待されます。軽症~中等症では内服治療を行いますが、重症では点滴治療を検討します。ステロイドを投与することにより、聴力が改善する可能性がありますが、その効果には個人差があります。なお、当院では点滴治療は行っていないため、糖尿病がある場合や重症例で点滴治療が必要と判断した場合は、近隣の総合病院へ紹介させていただきます。

高気圧酸素療法

内服治療で改善しない場合や重症例には、ステロイド投与に加えて、高気圧酸素療法(HBOT)を併用することがあります。高気圧酸素療法とは、酸素カプセルのような装置に入り、高濃度の酸素を吸入する治療で、血液中に通常の数倍もの酸素を溶け込ませることで、内耳の低酸素状態を改善させようとするものです。高圧酸素療法は内服治療で改善しない場合や重症例に対し、ステロイド投与とともに行います。治療には専門的な設備が必要であり、一般のクリニックでは行っていません。当院では、点滴治療とともに高気圧酸素療法が必要と判断した場合は、近隣の総合病院へ紹介させていただきます。

ステロイド鼓室内注入療法

前述したように、突発性難聴の治療の第一選択はステロイドの全身投与(内服や点滴)ですが、糖尿病や肝炎、胃潰瘍といった既往歴があると全身投与が難しい場合があります。こういった場合に、ステロイド鼓室内注入療法を検討します。ステロイド鼓室内注入療法は、まず鼓膜切開を行い、鼓膜の奥にある中耳(鼓室内)にステロイド薬を直接注入することで、薬が内耳の神経に直接作用することを期待した治療です。この治療法は全身への負担がほとんどないため、上記のような疾患の方にも治療を行うことができます。また、通常の治療で改善しない場合の追加治療として行う場合もあります。比較的安全で、効果の高い治療法ですが、すべての患者さんに適しているわけではありません。

安静・生活習慣の改善

過度な疲れ、ストレス、睡眠不足は内耳の回復を妨げる可能性があるため、薬物治療と並行して、心身の休養も重要です。入院治療を行う場合、点滴や高気圧酸素療法だけではなく、ストレスの回避や安静も目的となります。激しい運動や飲酒・喫煙などの体に負担となる行為は控え、規則正しい生活を心がけましょう。ヘッドホンなどで大きな音で音楽を聴いたりすると、耳に負担となるため、避けてください。

突発性難聴は治る?

突発性難聴の予後は、発症から治療開始までの時間経過によって大きく異なります。治療開始が早ければ早いほど聴力が改善する可能性が高く、反対に治療開始の遅れは予後不良の要因となります。

治療までの時間と予後の関係

発症後2週間以内に適切な治療を行うことで、聴力が回復する可能性が高まりますが、特に発症から48時間以内の治療開始が最も効果的とされています。しかし、発症から1ヶ月以上も治療を行わず、放置した場合、内耳のダメージが不可逆的なものとなり、固定してしまうため、治療を行っても聴力が回復しない可能性が高くなります。

改善する可能性はどれくらい?

発症から1~2週間以内に適切な治療を行った場合、完治するのが1/3、何らかの改善があるのが1/3、全く改善がないのが1/3とされています。つまり、治療をすれば、必ず治癒する疾患ではないということになります。治療効果が乏しい原因として、治療開始の遅れの他、高度の難聴、めまいを伴う、糖尿病や高血圧など基礎疾患の存在、高齢での発症などがあげられます。

治療期間と通院の目安

突発性難聴の治療期間は、難聴の程度や治療内容によって異なります。一般的に、外来での内服治療を行う場合は、ステロイド薬を含む薬剤を7~14日間ほど処方し、用法容量を守って、毎日服用していただきます。服用終了時(2週間前後)に再度聴力検査を行い、聴力を評価します。この時点で聴力が改善していれば、ステロイド薬は終了し、その他の内耳の血流や代謝を改善する薬剤やビタミン剤のみを継続いただきます。その後は1か月後を目安に再度聴力検査を行い、聴力の改善具合の最終判定を行います。もし、聴力が改善していない場合は、以下の入院治療をお勧めすることになります。

※入院治療の場合※

内服治療で改善しない場合や激しいめまいを伴う場合、あるいは重症例には、入院治療をお勧めしています。入院の上、ステロイドの点滴治療に加えて、高気圧酸素療法を行います。入院期間はおおよそ7~10日間が目安となりますが、最終的には紹介先の病院で判断していただくこととなります。

治療期間中の注意事項

治療期間中、特にステロイド薬が処方されている期間は医師の指示通りに薬を服用し、生活上の注意を守ることが大切です。途中で症状が軽くなったり、よくなったと思い、自己判断で薬を中止したり、安静にせず、無理をすると、治療効果が得られないばかりか、薬の副作用が出る恐れがあります。また、治療終了後も聴力が安定するまでは定期的な通院を継続し、聴力の回復具合を確認しましょう。多くの場合、発症後1か月程度で聴力の改善具合が最終的に判定できるため、1か月後に改めて聴力検査を行い今後の方針を決定します。残念ながら聴力の回復しなかった場合には、補聴器の検討することがあります。

再発リスクと予防のポイント

再発リスクについて

突発性難聴は一般的に、一度発症すると、再発しないことがほとんどと言われています。ただし、まれに再発する例もあり、その再発率は約0.8%~8%と報告されていますが、近年は生活習慣の変化の影響もあるのか、再発する例が散見されるようになっています。再発を防ぐ確実な方法はありませんが、過度な疲れ、ストレス、睡眠不足といった生活習慣の乱れは、内耳の血流を悪化させるため、再発リスクを上げることにつながりかねません。突発性難聴を発症した場合、特に聴力が改善しなかった場合は、日頃からの聴力の変化に注意し、少しでも耳に異変を感じたら、早めに耳鼻咽喉科を受診しましょう。

予防のポイント

突発性難聴そのものを完全に予防することは困難ですが、健康的な生活習慣を心がけ、ストレスを管理することで、発症リスクを下げることができる可能性があります。また、耳への負担を避け、耳に異常を感じた場合には早めに耳鼻咽喉科を受診しましょう。

特に、以下のことには気を付けましょう。

・ストレスマネジメント

・適度な休養や気分転換

・十分な睡眠時間の確保

・バランスの取れた食生活

・適度な運動

・高血圧や糖尿病などの生活習慣病を放置しない

・禁煙・節酒

・大きな音や急激な気圧変化を避ける

さいごに

~院長からのメッセージ~

突発性難聴は早期診断・早期治療が何より大切なことは言うまでもありませんが、タイミングを逃すことないよう、そして「あの時、治療をしておけばよかった・・・。」と後から後悔することのないよう、積極的に治療を受けられることをお勧めします。また、治療後に聴力が改善したかどうかの効果判定を行うことも非常に重要です。再発することはまれとされていますが、近年では再発する方も散見されます。もし同じ耳に再度異常を感じた場合に、以前の突発性難聴が改善していたのか、それともまったく改善していなかったのかが再発診断のカギとなります(前回の治療終了時点の聴力とその際の聴力の比較で判断します)。突発性難聴と診断された後に、症状が軽くなった、あるいはよくなったと感じても、薬の服用や通院を自己判断で中止するのではなく、聴力が安定するまでは定期的に通院し、経過観察を続けましょう。

耳に少しでも異常を感じたら、「このくらい大丈夫だろう。」、「そのうち治るだろう。」と思わず、早めに耳鼻咽喉科を受診し、適切な治療を行いましょう。

よくあるご質問

Q01.突発性難聴は完治しますか?

【回答】治療開始までの期間、難聴の程度、合併する症状や基礎疾患の有無にもよりますが、治療を行った場合、完治するのが1/3、何らかの改善があるのが1/3、全く改善がないのが1/3とされています。いずれにせよ、早期発見・早期治療が何より大切です。

Q02.突発性難聴はどれくらい早く治療を始めれば効果的ですか?

【回答】遅くとも発症後2週間以内に適切な治療を開始することが推奨されます。特に、発症後48時間以内の治療開始が最も効果的とされています。発症から1ヶ月以上経過してしまうと、治療を行っても聴力が回復しない可能性が高くなります。

Q03.突発性難聴は自然に治ることはありますか?

【回答】軽症例を中心に自然に回復するケースが存在するのは確かですが、全例が自然に治る保証はなく、またどういった場合が自然に治るかも不明なため、安易に放置するのは非常に危険です。軽症例でも治療開始が遅れると、完治しないこともあります。耳に異常を感じたら、できるだけ早く耳鼻咽喉科を受診しましょう。

Q04.難聴の他にめまい伴う場合、予後はどうなりますか?

【回答】めまいを伴う場合、内耳のダメージが重いと考えられており、改善する可能性が低い傾向があるため、特に早期の治療開始が重要です。

Q05.仕事や日常生活はどうすればいいですか?

【回答】治療中はストレスの回避、安静、十分な睡眠、健康的な生活習慣などを心がける必要があります。場合によっては、安静目的に入院をお勧めすることがあります。

Q06.イヤホンなどの使用は避けるべきですか?

【回答】高音量・長時間のイヤホン使用は耳への負担となり、発症や病状の悪化など、リスクを高める可能性があるため、治療中はできるだけ使用を控えてください。

Q07.ステロイド薬には副作用がありますか?

【回答】ステロイド薬は短期間の使用であれば、比較的安全性が高いと言えますが、一時的に副作用が出現することがあります。主なものは、胃の不快感・胃潰瘍、不眠、血糖値の上昇などです。そのため、ステロイド薬を服用している間は胃薬や睡眠薬を併用し、糖尿病がある場合は血糖値の管理が必要となります。多くは内服終了とともに改善します。

Q08.治療を行う場合、入院できますか?

【回答】当院には入院設備はないため、入院治療が必要と判断した場合、近隣の総合病院へ紹介させていただきます(当院からの紹介先は飯塚市周辺の場合は主に飯塚病院へ、田川市周辺の場合は主に田川病院となります)。

Q09.MRI検査は必要ですか?

【回答】聴神経腫瘍など、突発性難聴以外の原因を除外するために行います。症状や聴力検査の結果にもよりますが、通常は治療を行っても聴力が改善しない場合に行います。

Q10.再発の可能性はありますか?

【回答】再発率は0.8〜8%で、ほとんどの方は一度突発性難聴を発症すれば、その後の再発はまれとされています。再発する場合、初回と同側の耳に起こることもあれば、反対側の耳に起こることもあります。

飯塚市で突発性難聴治療なら当院へ

飯塚市にある麻生耳鼻咽喉科クリニックでは、突発性難聴の早期診断・早期治療に力を入れています。また、再発予防のための生活指導も行っていますので、耳に異常を感じた場合や治療を行っても改善しない場合など、いつでもご相談ください。

文責・監修医師

麻生耳鼻咽喉科クリニック 院長 麻生丈一朗

・医学博士

・日本耳鼻咽喉科学会専門医

・日本気管食道科学会専門医

福岡県飯塚市の麻生耳鼻咽喉科クリニックを継承し、小さいお子さんからご高齢の方まで、世代を問わず、幅広い年代の筑豊地域の患者様へ医療を提供。充実した検査機器による耳鼻咽喉科の一般診療に加え、日帰りでの手術加療も実施し、耳鼻咽喉科として可能な限り幅広い医療を提供している。

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

午 前

9:00〜13:00

|

- | ||||||

|

午 後

15:00〜18:00

|

- | - |

〒820-0070 福岡県飯塚市堀池254-2

【オンライン受付】 午前診察 7:00~12:30/

午後診察 7:00~17:30(火・土は7:00~16:00)

【受付時間】 午前:13:00まで/午後:18:00まで

(火・土の午後は17:00まで)

【休診日】 木曜午後・日・祝日