- 耳・鼻・のどの病気

急性中耳炎とは?|子どもの夜泣き・耳の痛み・発熱に注意【飯塚市・麻生耳鼻咽喉科クリニック】

子どもによく見られる「急性中耳炎」とは?

急性中耳炎は乳幼児期(0〜6歳)によく見られる耳の病気で、風邪などをきっかけに中耳(鼓膜の奥)に細菌やウイルスが感染し、炎症を起こした状態です。この炎症によって分泌された膿が中耳内にたまることで強い痛み、発熱、耳のつまりなどが起こります。

急性中耳炎は特に1〜3歳のお子さんに多く、全体の約70〜80%が一度はかかるといわれています。特に小さなお子さんは症状を周囲にうまく伝えられないため、注意が必要です。

急性中耳炎の発症メカニズムと原因

発症のメカニズム

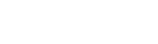

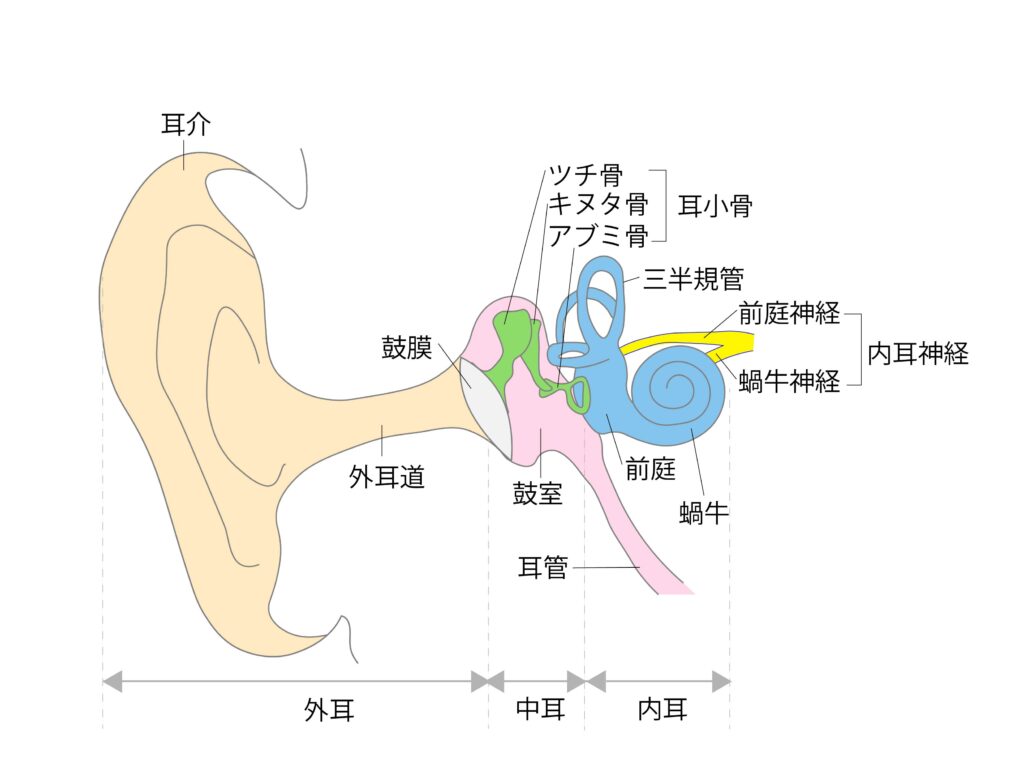

中耳は耳の鼓膜の奥にある空間で、耳小骨という小さな骨を介して、音を内耳に伝える役割を担っています。この中耳は「耳管(じかん)」と呼ばれる細い管で鼻の奥(上咽頭)とつながっており、その管が開閉することで中耳の換気や液体の排出を行っています。しかし、風邪などによって鼻や喉に炎症が起きると、この耳管がつまりやすくなる上に、鼻水や細菌が耳管を逆流し、中耳に侵入することで炎症を引き起こします。代表的な原因菌には、肺炎球菌、インフルエンザ菌、モラクセラ・カタラーリスなどがあり、これらは鼻水や咳の飛沫を介して体内に侵入します。ウイルス性の風邪の後に続発することも多く、ウイルス感染による耳管機能の障害が細菌感染を助長することも知られています。

お子さんが中耳炎になりやすい要因

・小さなお子さんは、耳管が大人に比べて短く太く、水平に近い角度(大人は約45°の傾斜)であり、風邪などで増えた病原体が中耳に到達しやすくなっているため

・免疫機能が未熟で、感染に対する防御力が弱いため

・鼻をすすることが多いため

こういった理由から、保護者の方はお子さんの風邪が長引いて、鼻水が長く続く時は、細菌の混合感染から中耳炎を併発する可能性があることに注意が必要です。

環境要因

・抗生剤が効きにくい細菌が増加してきたため

その他

・たばこの煙(受動喫煙)

タバコの煙に含まれる有害物質はお子さんの耳管や気道に炎症を起こし、中耳炎のリスクを高めるとされています。

・おしゃぶりの長期使用

乳幼児が長い期間、おしゃぶりをしていると、吸う動作により耳管に陰圧がかかってしまい、中耳炎のリスクを高めるとされています。

・授乳方法

哺乳瓶で、寝かせ飲みをさせると、ミルクが耳管に流れ込み、中耳炎を起こすことがあります。一方、母乳の場合は、体勢的にも、母乳の性質的にも中耳炎のリスクが低いとされています。

・花粉症・アレルギー性鼻炎

鼻粘膜の慢性的な炎症により耳管機能が低下し、中耳に液がたまりやすくなるため、中耳炎のリスクが高くなります。

これ以外にも、遺伝的な要因や季節(風邪が流行しやすい冬季)なども中耳炎の発症に関係すると考えられています。また、口蓋扁桃やアデノイド(鼻の奥にあるリンパ組織)の肥大があると耳管の換気が悪くなり、中耳炎を起こしやすく、長引きやすいとされています。

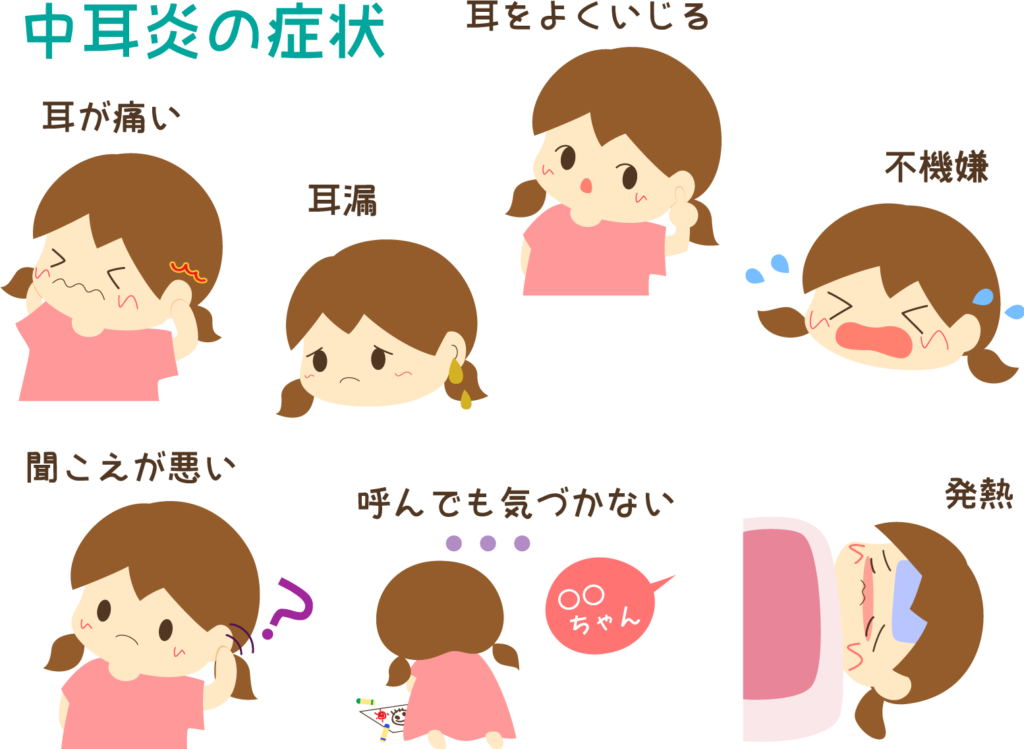

急性中耳炎の主な症状とは?

耳の痛み

中耳に炎症が起き、膿がたまると、鼓膜が圧迫され、痛みが生じます。お子さんもある程度大きくなると、「耳が痛い」と言ってくれますが、小さなお子さんは痛みを訴えることができないため、機嫌が悪い、しきりに耳を触る、耳を引っ張るといった様子が見られます。授乳や食事を嫌がることもあります。また、夜間に急に泣き出し、耳を気にするしぐさがある場合は、中耳炎の可能性があります。

急な発熱(38℃以上)

特に小さなお子さんほど、高熱になりやすいです。

耳だれ(膿のような液体)が出る

中耳にたまった膿の量が増えると、鼓膜に穴があき、耳から粘っこい、黄~緑色がかった膿が出てくることがあります。炎症が高度な場合に起こりますが、耳だれが出ることで、痛みが和らぐことがあります。

耳がつまった感じ・聞こえが悪い

中耳に膿がたまることで、一時的に音の聞こえが悪くなります。小さなお子さんの場合、呼びかけに対する反応が鈍い・テレビの音量を上げたがるといったことで気づく場合もあります。

その他

・風邪が治ってきたのにも関わらず、また発熱した

・名前を呼んでも振り向かない(難聴)

といった症状でも、急性中耳炎がある可能性があります。

診断はどうやって行う?

〜耳鼻科での評価が最も重要〜

問診と診察

まず、問診で症状の経過や発熱の程度、耳の痛みの有無を確認します。その上で、耳鏡で鼓膜を観察します。正常な鼓膜は透けて見えるのに対し、中耳炎を発症すると赤く腫れたり、膿がたまったりして、濁ってしまいます。耳鼻咽喉科医は鼓膜を直接観察することで、中耳炎の有無を診断します。また、鼻・のどの状態もあわせて評価します。小さなお子さんは耳の中を見られる恐怖から暴れてしまう場合が多いため、ご家族の方に協力いただく必要があります。

検査

鼓膜を観察した上で、中耳炎の有無を診断するため、それ以上の検査は必要ありません。ただし、耳だれがある場合や鼓膜切開を行った場合は、細菌培養検査を行います。それ以外にも、鼻から中耳炎の原因菌が侵入することが多いため、鼻汁を採取して細菌培養検査に提出する場合もあります。

急性中耳炎の治療法

急性中耳炎の治療は、痛みや発熱などの症状を和らげる対症療法と細菌感染に対する適切な抗菌薬の投与が基本です。年齢や症状、鼓膜の所見を総合的に評価し、中耳炎の重症度を判定します。中等症から重症の場合は抗菌薬による治療を行いますが、中耳炎があったとしても軽症の場合は抗菌薬を必要とせず経過観察する場合もあります。また、重症の場合や抗菌薬の効果が不十分な場合に、中耳に溜まった膿を排出することを目的として鼓膜切開を行うこともあります。

対症療法(解熱鎮痛剤による症状緩和)

まずはつらい痛みや発熱を和らげる必要があります。急性中耳炎の場合、夜間に耳が痛くて眠れないこともありますので、躊躇せず、手持ちの鎮痛解熱剤(アセトアミノフェン[カロナール®]など)を適切な用量で使用しましょう。

抗菌薬の投与

当院では小児急性中耳炎診療ガイドラインに沿って、すべての中耳炎に抗菌薬を使用せず、症状や重症度に応じて、抗菌薬の必要性を慎重に判断しています。

抗菌薬を投与しなくても自然に治癒する場合があるため、解熱鎮痛剤のみで経過観察し、自然治癒を待つ「待機的療法」が推奨されています。

軽症の場合

当院では小児急性中耳炎診療ガイドラインに沿って、すべての中耳炎に抗菌薬を使用せず、症状や重症度に応じて、抗菌薬の必要性を慎重に判断しています。

抗菌薬を投与しなくても自然に治癒する場合があるため、解熱鎮痛剤のみで経過観察し、自然治癒を待つ「待機的療法」が推奨されています。

中等症~重症の場合

ペニシリン系やセフェム系抗菌薬を通常5~10日間程度投与します。抗菌薬を適切に使用することで、中耳炎の回復が早まり、合併症の予防にもつながります。

鼻炎の治療

急性中耳炎を治療する場合、鼻炎の治療が非常に重要です。前述のように、急性中耳炎は鼻や喉の風邪から引き続いて起こります。抗菌薬を使用することで中耳炎が改善したとしても、鼻炎が続いている場合はすぐに再燃してしまうことがあるため、鼻炎が改善するまで油断はできません。特に粘っこい、色付きの鼻汁が続いている場合は、耳鼻咽喉科で鼻水の吸引やネブライザ治療を継続し、中耳炎の早期改善、および再発予防に努めましょう。

鼓膜切開術

重症の場合や投与していた抗菌薬の効果が不十分な場合に、中耳にたまった膿を出す目的で鼓膜切開(局所麻酔下に鼓膜を切る処置)を行う場合があります。これにより、耳の痛みや発熱の速やかな改善が期待できます。切開して鼓膜に開けた穴は、通常数日でふさがります。特に年齢制限はなく、医師が必要と判断した場合に、その旨を説明し、ご了承いただいた場合にのみ施行しています。

通院の必要性と再診の目安

慢性副鼻腔炎の治療には、内服薬などによる保存的治療と手術療法があります。当院では、患者さまの症状の程度やライフスタイル、ごご希望をふまえた上で、最適な治療法をご提案しています。

通院の必要性

痛みや発熱が改善しても、急性中耳炎が完治したと思って、安心してはいけません。必ず、耳鼻咽喉科で鼓膜を観察し、完全に治癒するまで通院を続けることが大切です。

他院で急性中耳炎との診断を受け、「処方したお薬を飲んで、治ったら終わりでいいですよ。」と言われていました、とのお話をよく耳にします。そもそも、自宅では鼓膜を観察することができないため、治癒したかどうかを判断するのは困難です。加えて、そもそもの原因である鼻炎などが完治するまでが急性中耳炎の治療ですので、根気強く、治療を行う必要があります。中途半端な状態で治療をやめてしまうと、再発や慢性化の原因になります。

再診の目安

急性中耳炎と診断した場合、治療効果を判定するために、3〜5日後に再診していただきます。治療効果があった場合はそのまま投薬を継続しますが、治療効果が不十分な場合は抗菌薬の追加、変更、および鼓膜切開の必要性を判断します。鼓膜切開を行った場合や病状が悪化し、耳だれを認めるようになった場合には、耳垂れを吸引する処置が必要なため、数日間、続けて来院いただくことがあります。

くり返す中耳炎を防ぐには?

急性中耳炎は風邪のたびに何度もくり返すことが多く、滲出性中耳炎などへ移行するケースもあります。完全に防ぐことは難しいものの、以下のような対策を行うことで、リスクを減らすことはできます。

鼻水をこまめに吸引、鼻をかませる(すする癖をつけない)

鼻水が出始めたら、早めに耳鼻咽喉科を受診する、自宅で電動吸引機を用いて鼻水を吸引するなど、こまめな鼻のケアは非常に大切です。また、鼻すすりは中耳炎のリスクを高めてしまうため、早いうちから鼻をかませる練習をしたり、場合によっては鼻うがいを行ったりすると効果的です。アレルギー性鼻炎がある場合は、普段からお薬を服用し、鼻の炎症を抑えておくことも重要です。

授乳の姿勢に注意する

授乳する際やミルクを飲ませる際は寝かせたままにせず、頭をやや起こした姿勢で行いましょう。また、可能であれば、ミルクよりも母乳の方がリスクを軽減できます。

おしゃぶりの使用を見直す

おしゃぶりを長時間、あるいは長期間使用することで、中耳炎のリスクが高くなるとされているため、中耳炎を繰り返す場合は、早めに卒業することも必要です。

受動喫煙を避ける

タバコの煙は中耳炎の大きなリスク因子です。自宅や車内では、決して喫煙をしないことが大切です。また、喫煙後は衣類を着替えるといった対策も必要です。

その他

可能な限り集団保育を避ける、手洗いの励行や適切なワクチン接種といった感染対策や鼻炎症状がある場合の早期受診なども重要です。

当院での小児診療の特徴

当院では小さなお子さんの診察を短時間で、確実に行うことで、負担をなるべく少なくするよう心がけています。

さいごに

急性中耳炎の治療は当院へ

急性中耳炎はお子さんがかかりやすい病気ですが、早期診断・早期治療と完治するまでの根気強い治療が大切です。適切に治療すればきちんと治癒することがほとんどですが、悪化すると急性乳様突起炎という点滴治療や手術が必要な状態に陥る可能性があります。また、完治せず、中耳の炎症がそのままになっていると、滲出性中耳炎、慢性中耳炎といった病気につながってしまう場合もあります。耳鼻咽喉科に行くたびに、「また中耳炎か・・・。」と思われる保護者の方もおられることと思いますが、年齢とともに耳管機能の発達や免疫機能の成熟により次第に頻度は減っていきます。

急性中耳炎と診断された場合は、医師の指示に従って完治するまで治療を続けましょう。お薬が処方された場合は飲み忘れのないよう注意し、症状がなくなっても自己判断せず通院を続けましょう。

よくあるご質問

Q01.急性中耳炎は周りの人にうつることがありますか?

【回答】急性中耳炎そのものがうつる、または流行るということはありません。しかし、急性中耳炎の原因となる鼻炎を引き起こしている細菌やウイルスは、人から人へ伝染します。感染した人が中耳炎を起こすかどうかはその方の年齢や状態次第となります。

Q02.急性中耳炎はどのくらいで治りますか?

【回答】急性中耳炎に伴う症状は通常、治療を開始後数日で改善することがほとんどです。ただし、中耳炎自体が完治するまでには1~2週間程度かかります。また、原因である鼻炎の経過によっては、一旦落ち着いていた中耳炎が再燃する場合があります。

Q03.急性中耳炎は繰り返すことがありますか?

【回答】小さなお子さんたちは、まだ免疫機能が未熟で、感染に対する防御力が弱く、耳管機能も十分に発達していないため、急性中耳炎を繰り返すことが多いと考えられています。特に3歳までのお子さんは、約50%程度が反復するとされています。3歳を過ぎると減っていくことがほとんどですので、根気強く治療しましょう。

Q04.夜間に急に耳を痛がったり、熱が出た場合はどうしたらいいですか?

【回答】手持ちの鎮痛解熱剤を使用してください。もし手持ちがなく、病院が閉まっている時間帯であれば、ドラッグストアでも購入可能ですので、まずはそれで症状を緩和しましょう。その上で、翌日に必ず耳鼻咽喉科を受診してください。仮に症状が改善していても、急性中耳炎であった場合は治療が必要です。

Q05.お風呂に入ってもいいですか?

【回答】さっとすませる程度であれば特に問題はありませんが、38度以上の高熱がある場合、耳の痛みが激しい場合、耳だれが出ている場合は2~3日は避けるといいでしょう。長い時間湯船につかったりすることで体が温まると、症状が悪化する可能性があります。

Q06.プールに入ってもいいですか?

【回答】発熱がなく、耳の痛みもなければ特に問題はありませんが、可能であれば1週間程度は避けた方がいいでしょう。プールの消毒液の影響で鼻やのどの粘膜に作用し、中耳炎の治りを遅くする可能性があるためです。耳に水が入ること自体は大きな問題ではありません。

Q07.耳にお風呂やプールの水が入ることで、急性中耳炎になったりしますか?

【回答】耳にお風呂やプールの水が入っても、鼓膜があるため、その水は通常であれば中耳には到達せず、中耳炎にはなりません。ただし、鼓膜に穴が開いている状態で水が入ってしまうと、その水が中耳に到達してしまい、中耳炎を発症する場合があります。

Q08.急性中耳炎と診断されたら、保育園や学校は休んだ方がいいですか?

【回答】38℃以上の高熱や耳の痛みが激しい場合は休んだ方がいいでしょう。それ以外で、体調がよければ、登園・登校は問題ありません。

Q09.飛行機に乗っても大丈夫ですか?

【回答】離着陸時の気圧の変動により症状が悪化する可能性があるため、おすすめできません。急性中耳炎の治療中にどうしても飛行機に乗らなければならない場合は、事前に解熱鎮痛剤を使用する、また離着陸時(特に着陸時に)にアメを舐めさせる、ジュースを飲ませるといった対応をしてください。そうすることで自然と唾液を嚥下する回数が増え、耳管が開きやすくなり、症状の悪化防止につながる可能性があります。

Q10.鼻がかめない場合はどうしたらいいですか?

【回答】鼻吸い器を用いて、こまめに鼻水を吸引してあげてください。また、お部屋を加湿する(湿度50-60%程度)と、鼻水が出やすくする効果があります。

Q11.急性中耳炎にかかると難聴になることはありますか?

【回答】急性中耳炎自体は鼻炎に伴う一時的な病気であり、きちんと治療すれば完治し、基本的に難聴が残る心配はまずありません。しかし、急性中耳炎が完治しないままにしておくと滲出性中耳炎を発症したり、急性中耳炎を繰り返すことで鼓膜に穴が開いたままになる慢性中耳炎、さらに炎症が進行して発症する真珠腫性中耳炎などを発症してしまうと、それが難聴の原因になる可能性があります。

飯塚市で小児の急性中耳炎治療なら当院へ

お子さんの急性中耳炎は、早期診断・適切な治療・再発予防の3本柱が重要です。

当院では、

①小児に慣れた医師とスタッフによるスムーズな診察、②泣いてしまっても安心の対策、③再発防止のための家庭でのケアアドバイスなど、様々なサポート を行っております。

耳の痛みや発熱、気になる症状があるときは、ぜひお早めにご相談ください。

文責・監修医師

麻生耳鼻咽喉科クリニック 院長 麻生丈一朗

・医学博士

・日本耳鼻咽喉科学会専門医

・日本気管食道科学会専門医

福岡県飯塚市の麻生耳鼻咽喉科クリニックを継承し、小さいお子さんからご高齢の方まで、世代を問わず、幅広い年代の筑豊地域の患者様へ医療を提供。充実した検査機器による耳鼻咽喉科の一般診療に加え、日帰りでの手術加療も実施し、耳鼻咽喉科として可能な限り幅広い医療を提供している。

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

午 前

9:00〜13:00

|

- | ||||||

|

午 後

15:00〜18:00

|

- | - |

〒820-0070 福岡県飯塚市堀池254-2

【オンライン受付】 午前診察 7:00~12:30/

午後診察 7:00~17:30(火・土は7:00~16:00)

【受付時間】 午前:13:00まで/午後:18:00まで

(火・土の午後は17:00まで)

【休診日】 木曜午後・日・祝日